(English)

I stayed in Bobo Dioulasso.

|

|

バラフォンレッスン、これまでは「今日教えるのはこんなフレーズだ」と師匠提案で、教えてもらうフレーズが決まっていたんです。が、師匠がレッスン後に適当に弾いてくれているデモ演奏を録画させてもらったビデオを整理していたら、「このフレーズを叩けるようになりたい」と、思うようなものがいくつかありまして。で、師匠提案でフレーズを教えてもらっていたのでは、その叩きたいフレーズに辿り着くのに、いつになるか分からない。ということで、今日から、オイラが、「このフレーズを教えてください」と、リクエストして、決めることに。

そんな新方針で始まった本日のレッスンでは、第一メロディ<オル・アポロ>の転調先からのさらなる転調パターンと、第五メロディ<アフリカ>の転調バリエーションパターンを習った。うむむ、今まで師匠が、「これなら初心者でも叩けるだろ」と思って教えてくれていたフレーズとは違って、「カッコイイ」と思う分、難易度が高いフレーズらしく、師匠が思わず、

「ミスターヨシ、今のキミには難しすぎるかも・・・こんなフレーズに挑戦するなんてデンジャラスだよ」と。

まぁ、そう言いながらも、師匠は教えてくれるのだが・・・やはり、今日のフレーズはめっちゃ難しかった。レッスン時間内ではちゃんと叩けるようにはなれず。フレーズ二つとも、「宿に戻ってしっかり練習してくるように」と、ホームワークになってしまった・・・

さて、そんなこんなで、どっぷりバラフォンレッスンに浸かっているオイラ。最初の頃、ボボのライブハウスとかに行っていたんですが、そんな余裕もなくなってきまして。が、個人練習の合間とか、夜寝る前とかは、ボボで入手したブルキナ音楽のCD音源を聞いているんですよ。今日の日記は、そんなブルキナ音楽について、ちょっとメモメモ。

ブルキナの伝統音楽は、セネガルやギニア、マリと同じ系統で、ジャンベやコラといった楽器が使われている。なので、セネガルで存分に西アフリカ的伝統音楽を堪能してきたオイラとしては、ブルキナの伝統音楽を聴いてもそんなに新鮮味はなかったのだが・・・ただ、ブルキナ音楽には、他の国とは違う、なるほど、これがブルキナ音楽だ、と言える特徴があった。それは、とにかく、バラフォンが主張しているってこと。まぁ、オイラがバラフォンを修行しているから、バラフォン音楽をチョイスしているってのもありますが・・・ブルキナで、なにげなく伝統音楽を聞こうとしたら、必ずバラフォンの音色が耳につくのは、間違いないはず。

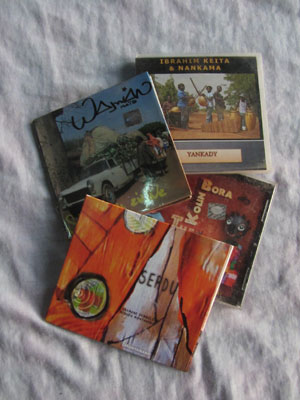

Ibrahim Keita & Nankama

アルバム<Yankady>

Tile Koun Bora

アルバム<Tile Koun Bora>

一方、ライブハウスで演奏されるブルキナのポピュラー音楽に関しては、なんていうか・・・セネガルのンバラみたいに、分かりやすくカテゴリーできるものはない。よく演奏されているのは、レゲエとファンクとヒップホップとラップを混ぜ合わせたようなミクスチャー音楽。で、これをコラやジャンベといった伝統楽器と、エレキギターやエレキベース、ドラムセットといったモダン音楽楽器と組み合わせて演奏している。

Wamian Kaid

アルバム<Sigaba de Zirine>

ちなみに、トゥグマニ師匠からは、フランス人のフルートアーティストと一緒に演奏したという師匠がバラフォンをプレイしたCDを、弟子価格で売ってもらった。これが、ヨーロッパ音楽とアフリカ音楽が交じった現代風な音楽でして・・・なるほど、バラフォン、こんな楽曲とあわせても、マッチするもんなんですなぁ・・・まぁ、これは、師匠のセンスが素晴らしいからなんだけど・・・

Dramane Dembele & Miqueu Montanaro

アルバム<Serdu>

オイラがこの域に達するのはいつの日になることやら・・・

7才の時からバラフォンをはじめたという師匠は現在45才。かたやオイラはバラフォン歴、二週間。うむむ、師匠の域に達するには、あと、30年はかかるってことかいな?

|

|

|